Oleh E T Hadi Saputra untuk Adat Bangkit!

1. Pendahuluan: Lintasan Sejarah Sastra Melayu

Sastra Melayu memiliki sejarah yang panjang dan kaya, mencerminkan perjalanan peradaban dan budaya di kawasan Nusantara. Perkembangannya menunjukkan interaksi dan pengaruh timbal balik antarperiode, membentuk khazanah yang mendalam dan beragam.1 Sejarah sastra ini dapat ditelusuri jauh ke belakang, dengan akar yang kuat pada tradisi lisan sejak abad pertama Masehi, yang kemudian berkembang menjadi bentuk tulisan, terutama setelah masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-16.2

Periodisasi sastra Melayu, khususnya dalam konteks sastra Indonesia, umumnya dibagi menjadi dua periode utama: Sastra Melayu Lama dan Sastra Indonesia Modern. Sastra Indonesia Modern selanjutnya dikelompokkan menjadi Masa Kebangkitan (1920-1945), yang meliputi Periode ’20 (sering dikaitkan dengan Angkatan Balai Pustaka), Periode ’33 (Angkatan Pujangga Baru), dan Periode ’42. Setelah itu, terdapat Masa Perkembangan (1945-sekarang) yang mencakup Periode ’45 dan ’50.4 Karya-karya Pujangga Lama, sebagai bagian dari sastra tradisional, sebagian besar ditulis sebelum abad ke-20 dan muncul setelah kedatangan Islam.4 Sementara itu, Sastra Melayu Lama yang berkembang antara tahun 1870 hingga 1942 sangat populer di kalangan masyarakat Sumatra, Tionghoa, dan Indo-Eropa.4

Sastra Melayu Lama dicirikan oleh perkembangan yang cenderung statis dan pola kebahasaan yang kaku. Hal ini terlihat dari penggunaan frasa klise yang repetitif seperti “menurut empunya cerita” atau “konon”, serta penekanan pada rima akhir dalam puisi, seperti pola a-b-a-b pada pantun.6 Karya-karya dari periode ini umumnya bersifat anonim, dimiliki secara kolektif, dan seringkali berfokus pada kehidupan istana, raja, pahlawan, atau dewa.6

Transisi dari tradisi lisan ke literasi dan formalisasi struktur sastra merupakan sebuah evolusi signifikan. Sastra Melayu Lama yang dominan secara lisan, dengan dongeng, pantun, dan gurindam sebagai bentuk utamanya, mulai berubah seiring dengan masuknya Islam. Agama ini tidak hanya mempengaruhi aspek sosial dan budaya, tetapi juga mendorong formalisasi sastra ke dalam bentuk tulisan.2 Perubahan ini menunjukkan bagaimana sistem kepercayaan baru dapat menjadi katalisator bagi kodifikasi tradisi lisan yang sudah ada dan penciptaan karya tulis baru. Formalisasi struktur sastra, seperti skema rima yang lebih tetap dan konvensi naratif, menandakan peningkatan kompleksitas dan pergeseran menuju upaya artistik yang lebih sadar. Pergeseran ini mencerminkan perubahan sosial yang lebih luas, dari budaya lisan di mana pengetahuan disampaikan secara komunal, menjadi masyarakat literer di mana teks menjadi pusat pelestarian sejarah, nilai-nilai, dan ajaran agama.

1.2 Signifikansi Sastra Melayu dalam Pembentukan Identitas Budaya dan Karakter Bangsa

Sastra Melayu memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan identitas sastra Nusantara dan menjadi cikal bakal bahasa Indonesia modern.8 Karya-karya sastra Melayu sarat dengan nilai-nilai moral, budaya, dan agama yang mendalam, menjadikannya wadah vital untuk melestarikan nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya.2 Selain itu, sastra berfungsi sebagai media pendidikan yang efektif, terutama dalam menanamkan nilai-nilai etika dan moral, serta sebagai sarana hiburan bagi masyarakat.2

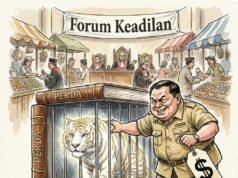

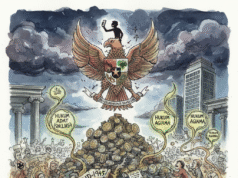

Adat Melayu, yang terjalin erat dalam narasi sastra, memiliki signifikansi besar dalam membentuk identitas budaya Indonesia. Warisan sejarah yang kaya, norma-norma sosial, nilai-nilai luhur, bahasa, dan seni Melayu semuanya tercermin dan diidentifikasi melalui sastra.9 Sastra secara umum memiliki peran strategis dalam pendidikan karakter, karena secara inheren membahas berbagai nilai kehidupan yang secara langsung berkontribusi pada pembentukan karakter bangsa.10 Dalam konteks modern, peran ini menjadi semakin krusial untuk mengatasi krisis moral dan akhlak yang sering terlihat dalam masyarakat, seperti kekerasan, ketidakadilan, dan individualisme.10

Sastra sebagai cermin dan pembentuk nilai kolektif menunjukkan perannya yang ganda. Karya sastra Melayu secara konsisten menekankan fungsi didaktik dan pelestarian budaya. Ini bukan sekadar refleksi pasif dari masyarakat, melainkan agen aktif dalam membentuk identitas budaya dan karakter bangsa. Perhatian terhadap “krisis moral dan akhlak” dalam masyarakat modern menunjukkan bahwa sastra dipandang sebagai alat untuk mengatasi tantangan sosial kontemporer dengan menanamkan nilai-nilai tradisional. Peran ini mengindikasikan bahwa sastra Melayu, sepanjang sejarahnya, telah menjadi wahana utama untuk transmisi budaya dan instruksi moral. Relevansinya yang berkelanjutan, bahkan di era modern, terkait erat dengan kemampuannya untuk menanamkan rasa identitas bersama, prinsip-prinsip etika, dan kesadaran sejarah. Upaya berkelanjutan untuk mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam pendidikan menggarisbawahi keyakinan akan kekuatan sastra untuk melawan tren sosial yang negatif.

1.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Laporan

Laporan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis karya sastra Melayu terkemuka dari berbagai era, yaitu era Tambo, sastra klasik (yang diwakili oleh Hamka dan para penulis sezamannya), hingga buku-buku baru dari sastrawan kontemporer (termasuk Dato Afifuddin Omar dan penulis-penulis terkini lainnya). Ruang lingkup pembahasan mencakup karakteristik umum setiap periode, tema-tema dominan, gaya penulisan yang khas, serta pengaruh dan signifikansi karya-karya tersebut dalam konteks sejarah dan budaya Melayu yang lebih luas.

2. Era Tambo: Akar Naratif dan Historis Sastra Melayu

Era Tambo merepresentasikan periode awal sastra Melayu yang kaya akan narasi historis dan unsur-unsur mitologis. Karya-karya dari masa ini menjadi fondasi bagi perkembangan sastra Melayu selanjutnya, mencerminkan pandangan dunia masyarakat tradisional yang mendalam.

2.1 Karakteristik Sastra Era Tambo (Sastra Melayu Lama/Klasik)

Sastra Melayu klasik, termasuk karya-karya dari era Tambo, secara umum mencerminkan kehidupan masyarakat tradisional yang sangat dipengaruhi oleh kepercayaan gaib dan kesaktian.12 Prosa lama, atau yang sering disebut

Tambo Lamo, memiliki ciri-ciri yang khas.59 Beberapa ciri utama yang menandai periode ini adalah:

- Anonimitas: Nama pencipta karya sastra seringkali tidak diketahui, karena fokus utama adalah pada fungsi cerita itu sendiri, bukan pada popularitas pengarang.59

- Penyebaran Lisan: Sebagian besar karya disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi, yang berakibat pada adanya banyak versi cerita karena perubahan atau penambahan oleh penutur.59

- Gaya Bahasa: Bahasa yang digunakan cenderung kaku, namun kaya akan ungkapan, peribahasa, dan majas (bahasa kiasan).59 Dalam puisi, pola larik dan bait masih terikat pada penekanan kesesuaian rima akhir, seperti pola a-b-a-b pada pantun.6

- Istana-sentris: Tema cerita umumnya berpusat pada kehidupan kerajaan, menampilkan tokoh-tokoh raja atau pangeran yang sakti, kisah percintaan di lingkungan istana, dan kegemilangan para penguasa atau dewa. Akhir cerita hampir selalu bahagia.59

- Tidak Memperhatikan Sejarah atau Perhitungan Waktu: Alur cerita dalam prosa lama seringkali sulit dipahami karena tidak terikat pada kronologi sejarah yang ketat, sehingga pembaca harus menebak-nebak.59

- Memiliki Amanat: Karya-karya ini biasanya mengandung nilai moral yang tinggi sebagai pesan baik yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas.59

Karakteristik sastra era Tambo yang menekankan transmisi lisan dan keberadaan berbagai versi karya anonim menunjukkan bahwa kebenaran atau keaslian narasi pada masa itu tidaklah tetap, melainkan cair dan mudah beradaptasi. Hal ini berbeda dengan konsep sastra modern yang menekankan kepengarangan tunggal dan teks definitif. Fleksibilitas ini memungkinkan kepemilikan komunal dan adaptasi cerita, menjadikannya sangat relevan dan fungsional dalam komunitas masing-masing.1 Ciri ini mengindikasikan bahwa sastra Melayu awal sangat terintegrasi dalam struktur sosial, berfungsi sebagai gudang dinamis dari ingatan kolektif, nilai-nilai, dan hiburan. Ketiadaan kepengarangan yang tetap mungkin telah memupuk rasa warisan bersama, di mana cerita-cerita menjadi milik komunitas daripada individu, sehingga memperkuat kohesi budaya.

2.2 Karya-karya Terkemuka

Beberapa karya sastra terkemuka dari era Tambo yang membentuk fondasi sastra Melayu adalah:

- Tambo Minangkabau: Karya sastra ini merupakan literatur historis masyarakat Minangkabau, menjelaskan asal-usul nenek moyang, serta ketentuan adat dan budaya Minangkabau.60 Isinya mengintegrasikan isu-isu adat dan budaya Minangkabau dengan ajaran Islam.13 Tambo dipandang tidak hanya sebagai karya sejarah dan adat, tetapi juga sebagai produk dari agenda politik tertentu.13 Terdapat dua jenis utama Tambo:

Tambo Alam yang menceritakan asal-usul alam Minangkabau dan keturunan masyarakatnya, serta Tambo Adat yang berisikan undang-undang dan norma dalam masyarakat Minangkabau.61 Penulisan tambo seringkali disisipi pendapat pribadi penulis atau pendapat umum, sehingga memunculkan berbagai versi.60 Tambo tertua yang bertuliskan Arab Melayu dikenal sebagai

Tambo Loyang.60 - Tuhfat Al Nafis: Manuskrip kuno ini dikategorikan sebagai sastra sejarah Melayu klasik. Ditulis oleh Haji Raja Ahmad (1778-1878) dan putranya, Haji Raja Ali (1808-1872). Raja Ali Haji dikenal sebagai intelektual terkemuka pada akhir abad ke-19, dengan karya-karya yang mencakup sastra, agama, sejarah, bahasa, dan budaya Melayu.14 Ia juga terkenal sebagai pengarang “Gurindam Dua Belas” dan dianggap sebagai salah satu pengarang paling produktif di zamannya, memiliki keahlian dalam berbagai bidang ilmu.15

- Hikayat Raja Pasai: Karya sastra tradisional Melayu klasik ini sarat dengan nilai-nilai mulia seperti kasih sayang, hormat-menghormati, dan penghargaan terhadap ilmu.16 Hikayat ini menggambarkan sejarah dan perkembangan Negeri Pasai, termasuk aspek pemerintahan, kedatangan Islam, dan konflik sosial. Tema kesetiaan, kezaliman, dan nilai-nilai budaya penting disampaikan melalui gaya penulisan yang efektif.17 Struktur naratifnya terdiri dari tiga peringkat peristiwa: permulaan, perkembangan, dan peleraian, serta mengajarkan nilai-nilai seperti persatuan raja dan keadilan bagi rakyat.16

- Sejarah Melayu (Sulalatus Salatin): Karya ini dianggap sebagai mahakarya sastra Melayu, yang mengisahkan kegemilangan negara-negara Melayu lama, khususnya Kesultanan Melaka pada abad ke-15. Narasi ini memadukan unsur mitos dan dongeng, terutama dalam bagian yang membahas asal-usul raja dan pembentukan negeri, dengan bagian yang lebih bersifat historis yang mencoba menjelaskan peristiwa atau tokoh sejarah.18 Meskipun mengandung fakta sejarah, banyak sarjana Barat mempertanyakan nilai historisnya karena adanya unsur-unsur di luar logika dan kurangnya pencatatan tanggal yang spesifik.18 Namun, keberadaan unsur mitos ini dapat dipahami sebagai sebuah strategi naratif yang disengaja. Dalam konteks historiografi pra-modern, terutama di masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh tradisi lisan dan konsep hak ilahi raja, akurasi faktual seringkali tidak menjadi prioritas utama. Sebaliknya, elemen-elemen mitis berfungsi untuk melegitimasi garis keturunan kerajaan, memberikan otoritas supranatural kepada para penguasa, dan membangun narasi agung yang mempersatukan rakyat. Pendekatan ini memperkuat tatanan sosial dan stabilitas politik, melampaui sekadar penyajian fakta. Selain itu, teks ini juga memberikan gambaran rinci tentang hubungan sumber daya alam, seperti perairan, dengan aktivitas perdagangan yang berkembang pesat di Melaka. Digambarkan pula pembangunan infrastruktur seperti kota berpagar, contohnya Pagar Ruyung atau Minangkabau, yang dibangun menggunakan bahan-bahan alami dari lingkungan sekitar.19 Penyelidikan akademis di kemudian hari terhadap karya ini menyoroti pergeseran dalam pendekatan epistemologis terhadap sejarah, dari narasi yang sarat simbolisme dan legitimasi ke pencarian objektivitas faktual.

- Hikayat Hang Tuah: Karya sastra Melayu ini memiliki peran strategis dalam mewujudkan nilai budaya dan membentuk karakter bangsa.20 Hikayat ini mengandung nilai-nilai luhur seperti kesetiaan yang luar biasa kepada raja, keberanian dalam menghadapi musuh, keadilan dalam bertindak, kearifan dan kebijaksanaan sebagai penasihat, semangat patriotisme, kesopanan dan kesantunan khas budaya Timur, serta persaudaraan dan solidaritas di antara sahabatnya.20 Karakteristik hikayat ini meliputi adanya kemustahilan dalam cerita, kesaktian tokoh-tokohnya, sifat anonim, fokus istana-sentris, dan penggunaan alur berbingkai.20 Tema utamanya adalah “Kerajaan”, dan narasi disampaikan dari sudut pandang orang ketiga serba tahu.21 Pepatah terkenal “Takkan Melayu Hilang di Dunia” sering dikaitkan dengan Hang Tuah, melambangkan semangat untuk menjaga identitas budaya dan martabat bangsa di tengah tantangan zaman.20 Hikayat-hikayat ini berfungsi sebagai semacam “kurikulum” informal bagi masyarakat, terutama di lingkungan istana. Melalui cerita-cerita kepahlawanan dan moral, nilai-nilai yang diinginkan disosialisasikan dan diinternalisasi, memastikan stabilitas sosial dan transmisi budaya dari generasi ke generasi. Ini adalah bentuk pendidikan karakter yang terintegrasi dalam hiburan dan warisan budaya.

2.3 Tema dan Gaya Penulisan Dominan

Tema dominan dalam sastra era Tambo adalah istana-sentris, berpusat pada kepahlawanan, percintaan di lingkungan istana, serta kegemilangan raja, dewa, dan tokoh-tokoh mulia.59 Gaya penulisan dicirikan oleh penggunaan bahasa Melayu lama, ungkapan klise, dan dominasi bentuk puisi lama seperti pantun dan syair.22 Pesan moral dan ajaran agama, terutama Islam, mulai terintegrasi secara signifikan, mencerminkan proses Islamisasi sastra Melayu yang sedang berlangsung.3

3. Sastra Klasik: Hamka dan Gelombang Modernisasi

Periode sastra klasik menandai pergeseran signifikan dalam sastra Melayu, beralih dari tradisi lama menuju bentuk-bentuk yang lebih modern, seiring dengan munculnya kesadaran nasional dan pengaruh kolonial.

3.1 Pergeseran dari Sastra Lama ke Modern

Periode ini merupakan titik balik penting dalam sejarah sastra Melayu, yang menandai kemunculan sastra Indonesia modern. Pergeseran ini banyak dipengaruhi oleh lembaga seperti Balai Pustaka, yang didirikan pada tahun 1908, dan kemunculan Angkatan Pujangga Baru pada tahun 1933.4 Balai Pustaka memainkan peran sentral dalam memublikasikan buku-buku yang dianggap “cocok untuk bacaan pribumi Indonesia”, dengan kebijakan yang menghindari tema-tema pemberontakan dan mengharuskan penggunaan bahasa Melayu formal.24 Tokoh seperti Abdullah Munsyi bahkan dianggap sebagai “Bapa Kesusasteraan Melayu Moden” karena kontribusinya dalam memperkenalkan bentuk-bentuk sastra baru.25

Perbedaan mendasar antara sastra Melayu klasik dan modern terletak pada bahasa yang digunakan dan konten naratifnya. Sastra Melayu klasik cenderung menggunakan bahasa Melayu lama dan didominasi oleh tradisi serta gagasan masyarakat kuno, sementara sastra modern lebih relevan dengan konteks sosial dan pemikiran kontemporer.23 Munculnya Balai Pustaka dan kebijakan penerbitannya menunjukkan adanya institusionalisasi sastra dan pengaruh kolonial yang signifikan. Lembaga ini, dengan kebijakan penerbitannya yang mengatur tema (menghindari pemberontakan) dan bahasa (Melayu formal), secara strategis membentuk lanskap sastra. Langkah ini juga secara implisit mengarah pada standardisasi bahasa Melayu menuju apa yang kemudian dikenal sebagai bahasa Indonesia. Periode ini merupakan titik balik krusial di mana kekuatan eksternal, yaitu administrasi kolonial, mulai memberikan pengaruh besar pada perkembangan sastra Melayu. Meskipun hal ini mengarah pada formalisasi dan distribusi karya tulis yang lebih luas, namun juga memaksakan batasan pada konten, yang berpotensi menghambat bentuk ekspresi atau pemikiran kritis tertentu. Institusionalisasi ini, bagaimanapun, secara tidak langsung meletakkan dasar bagi sastra nasional yang lebih terpadu (Indonesia) dengan menstandardisasi bahasa dan mempromosikan literasi.

3.2 Buya Hamka: Sastrawan, Budayawan, dan Ulama

Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang lebih dikenal sebagai Buya Hamka (1908-1981), adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sastra Melayu modern. Ia dikenal luas sebagai sastrawan, budayawan, dan ulama terkemuka di Indonesia.26 Perjalanannya dalam menuntut ilmu membawanya ke Jawa dan Mekkah sejak usia 16 tahun.28 Hamka aktif sebagai penulis di berbagai majalah dan pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama pada tahun 1975.26 Karyanya seringkali mengangkat tema-tema Islam dan secara berani mengkritisi adat Minangkabau.28

Karya-karya Populer Buya Hamka:

- Di Bawah Lindungan Ka’bah (novel, 1938): Novel roman klasik ini mengisahkan jalinan cinta yang terhalang oleh tradisi dan ekspektasi sosial, yang pada akhirnya berakhir tragis.28 Hamka dengan mahir membalut cerita dengan ajaran-ajaran Islam yang kental, namun tanpa terasa mendakwah. Ia juga berani mengkritisi adat Minangkabau, khususnya praktik “pingit” yang membelenggu kebebasan perempuan.29 Melalui kisah Zainab, novel ini mendukung kemajuan peran perempuan dalam masyarakat.29 Novel ini kaya akan nilai-nilai religius, seperti iman kepada Allah, malaikat, hari akhir, serta qada’ dan qadar, menjadikannya media dakwah yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang dapat menggetarkan jiwa dan meningkatkan keimanan.29

- Tenggelamnya Kapal van der Wijck (novel, 1938): Karya populer lainnya yang secara tajam mengkritisi isu kawin paksa yang marak di masyarakat pada masa itu.28 Tema utama novel ini adalah cinta dan adat, yang disampaikan dengan gaya bahasa khas Hamka.31 Popularitasnya juga terbukti dengan adaptasi menjadi film.32

- Merantau ke Deli (novel): Novel ini mengangkat isu perkawinan antarbudaya (Minangkabau dan Jawa) yang berbenturan dengan adat matrilineal Minangkabau.28 Analisis interkulturalisme dalam novel ini menunjukkan bagaimana agama (Islam) dapat menjadi faktor pemersatu perbedaan budaya, namun tradisi (khususnya adat Minangkabau yang cenderung eksklusif terhadap “orang luar”) dapat menjadi pemicu penolakan dan konflik.33 Hamka melalui novel ini secara tidak langsung mengkritisi eksklusivisme praktik perkawinan dalam adat Minangkabau.28

Gaya Penulisan dan Tema Khas Hamka:

Gaya penulisan Hamka dikenal lihai dalam mengolah perasaan pembaca, mampu membangkitkan emosi dari awal hingga akhir cerita.34 Karyanya secara konsisten kental dengan tema-tema Islam, kritik terhadap adat Minangkabau, dan romansa yang seringkali berbenturan dengan norma sosial atau adat.28 Novel-novelnya seringkali mengandung pesan moral dan nilai-nilai keagamaan yang mendalam, menjadikannya sastra Islami yang bertanggung jawab dan memiliki daya tarik universal.30

Hamka sebagai seorang ulama dan penulis secara konsisten menggunakan novel-novelnya untuk mengkritisi aspek-aspek tertentu dari adat Minangkabau, seperti kawin paksa dan dampak sistem matrilineal pada perkawinan antar-etnis. Ini bukan sekadar penceritaan, melainkan keterlibatan yang disengaja dengan norma-norma masyarakat, mengadvokasi perubahan atau reinterpretasi tradisi melalui lensa Islam. Fakta bahwa Balai Pustaka awalnya ragu untuk menerbitkan Di Bawah Lindungan Ka’bah karena kekhawatiran akan “sentimen religius” namun kemudian menemukan bahwa novel tersebut merupakan kritik terhadap budaya lokal, menyoroti potensi subversif karyanya dalam konteks kolonial. Karya Hamka menunjukkan bagaimana sastra dapat berfungsi sebagai alat yang kuat untuk komentar sosial dan reformasi. Dengan menanamkan kritik terhadap praktik budaya yang mengakar dalam narasi populer, ia berkontribusi pada wacana publik tentang isu-isu seperti kebebasan individu, peran gender, dan hubungan antar-etnis. Kemampuannya untuk menganyam ajaran Islam ke dalam kritik-kritik ini menunjukkan visi modernitas yang berakar pada nilai-nilai agama tetapi terbuka untuk mempertanyakan dan mengadaptasi norma-norma tradisional. Ini menempatkannya tidak hanya sebagai tokoh sastra tetapi sebagai intelektual sosial yang menggunakan seninya untuk mengadvokasi masyarakat yang lebih adil dan berbelas kasih.

3.3 Penulis Klasik Lainnya dan Karya Terkemuka

Selain Buya Hamka, periode sastra klasik juga melahirkan sejumlah penulis terkemuka lainnya yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan sastra Melayu modern:

- Abdul Muis (1886-1959):

- Salah Asuhan (novel, 1928): Dianggap sebagai salah satu karya terpenting dalam sastra modern Indonesia awal.24 Novel ini mengisahkan Hanafi, seorang pemuda Minangkabau yang sangat mengagumi budaya Eropa, dan hubungannya yang rumit dengan Corrie du Bussée, seorang gadis blasteran. Narasi ini berfungsi sebagai peringatan terhadap Westernisasi yang berlebihan, menunjukkan kegagalan Hanafi yang menolak tradisi Minangkabau dan ketidakmampuannya memenuhi cita-cita Eropa, yang pada akhirnya menyebabkan kehancuran hubungan dan hidupnya.24 Novel ini juga dikenal karena penggambaran rasisme dan pengucilan sosial yang blak-blakan pada masanya.24

- Marah Rusli (1889-1968):

- Siti Nurbaya: Kasih Tak Sampai (novel, 1922): Salah satu novel modern Indonesia pertama dan paling populer sebelum Perang Dunia II.35 Karya ini menggambarkan kisah tragis seorang remaja yang dipaksa menikah dengan pria yang jauh lebih tua. Marah Rusli melalui novel ini secara tajam mengkritisi situasi pria dalam masyarakat matrilineal Minangkabau serta ekses-ekses mentalitas kapitalistik yang mulai berkembang pada masa itu.35

- Nur Sutan Iskandar (1893-1975):

- Salah Pilih (novel, 1928): Novel ini mengisahkan perjuangan cinta seorang pemuda kaya dan seorang gadis yatim piatu yang diangkat anak oleh orang tua si pemuda. Kisah ini menyoroti tema pentingnya keyakinan dan kemantapan dalam memilih jalan hidup, serta dampak dari dominasi dalam rumah tangga.37

- Neraka Dunia (novel): Karya ini ditemukan memiliki nilai moral yang menonjol dan menggunakan berbagai gaya bahasa, termasuk gaya bahasa perbandingan (seperti perumpamaan, metafora, alegori, personifikasi) dan gaya bahasa pertautan (seperti metonimia, sinekdok, alusi).38

Penulis lain yang turut berperan dalam Angkatan Balai Pustaka termasuk Merari Siregar dengan karyanya Azab dan Sengsara, Muhammad Kasim dengan kumpulan cerpen Teman Duduk, dan Tulis Sutan Sati dengan novel Sengsara Membawa Nikmat.22 Dari Angkatan Pujangga Baru, tokoh-tokoh penting meliputi Sutan Takdir Alisjahbana, Armijn Pane, dan Sanusi Pane. Amir Hamzah juga merupakan penyair terkemuka dari angkatan ini dengan karya-karya seperti

Pancaran Cinta, Puspa Mega, dan Madah Kelana.22

Pergeseran konflik dari mitos ke realisme sosial merupakan karakteristik utama periode ini. Sementara era Tambo seringkali menampilkan konflik yang melibatkan kekuatan gaib, dewa, atau pahlawan super dengan resolusi fantastis, novel-novel klasik mengalihkan fokus konflik ke masalah-masalah sosial yang realistis. Ini termasuk kawin paksa, benturan adat-agama, dampak Westernisasi, dan diskriminasi sosial. Pergeseran ini mencerminkan modernisasi masyarakat Melayu dan Indonesia, di mana tantangan hidup tidak lagi hanya dipandang sebagai takdir ilahi atau intervensi supernatural, tetapi sebagai akibat dari struktur sosial, tradisi yang kaku, atau pengaruh budaya asing. Sastra menjadi cermin yang lebih kritis terhadap realitas sosial, mendorong pembaca untuk merefleksikan dan mempertanyakan norma-norma yang ada, bukan hanya menerima narasi yang melegitimasi status quo. Ini adalah langkah penting menuju kesadaran sosial dan nasional yang lebih modern.

Tabel 1: Karya Sastra Klasik Terkemuka (Hamka dkk.)

| Judul Karya | Penulis | Tahun Terbit | Tema Utama | Kritik Sosial/Budaya | Dampak/Signifikansi |

| Di Bawah Lindungan Ka’bah | Buya Hamka | 1938 | Romansa, takdir, nilai-nilai Islam, tragedi cinta | Kawin paksa, adat Minangkabau (pingit), peran perempuan | Media dakwah, kritik adat, adaptasi film, nilai religius |

| Tenggelamnya Kapal van der Wijck | Buya Hamka | 1938 | Romansa, adat, perbedaan status sosial | Kawin paksa, adat Minangkabau | Kritik adat, adaptasi film |

| Merantau ke Deli | Buya Hamka | – | Interkulturalisme, perkawinan beda budaya, adat | Adat matrilineal Minangkabau, eksklusivisme adat | Eksplorasi benturan budaya, peran agama vs. tradisi |

| Salah Asuhan | Abdul Muis | 1928 | Westernisasi, identitas, pernikahan antarbudaya | Westernisasi berlebihan, rasisme, pengucilan sosial | Salah satu novel modern penting, kritik sosial tajam |

| Siti Nurbaya: Kasih Tak Sampai | Marah Rusli | 1922 | Romansa, kawin paksa, tradisi vs. modernitas | Kawin paksa, posisi pria dalam matrilineal Minangkabau, kapitalisme | Novel modern pertama yang populer, simbol perlawanan adat |

| Salah Pilih | Nur Sutan Iskandar | 1928 | Romansa, perjodohan, dominasi dalam rumah tangga | Dampak perjodohan paksa, konflik keluarga | Menggambarkan dilema pilihan hidup dan konsekuensinya |

| Neraka Dunia | Nur Sutan Iskandar | – | Nilai moral, hubungan manusia dengan Tuhan dan alam | – | Kaya nilai moral, penggunaan gaya bahasa beragam |

4. Sastra Kontemporer: Suara-suara Baru dan Isu Modern

Sastra Melayu kontemporer merupakan cerminan kompleksitas masyarakat modern, ditandai oleh diversifikasi tema, gaya, dan latar belakang penulis. Periode ini menunjukkan pergeseran dari fokus domestik ke isu-isu yang lebih global dan filosofis, serta eksplorasi bentuk-bentuk artistik yang lebih eksperimental.

4.1 Ciri-ciri Sastra Melayu Kontemporer

Sastra Melayu kontemporer menunjukkan karakteristik yang berbeda dari periode sebelumnya. Ia ditandai oleh keragaman tema yang luas, gaya penulisan yang inovatif, dan latar belakang penulis yang semakin bervariasi, mencerminkan kompleksitas masyarakat modern. Karya-karya dalam periode ini sering mengeksplorasi isu-isu sosial, politik, ekonomi, dan filosofis yang lebih kompleks dan universal. Gaya penulisan juga cenderung lebih eksperimental, berani memecah konvensi naratif dan linguistik yang telah mapan.

4.2 Dato Afifuddin Omar

Dato Afifuddin Omar (1943-2018) adalah seorang tokoh penting dalam sastra Melayu kontemporer Malaysia, yang juga dikenal sebagai politikus (mantan Timbalan Menteri Sumber Manusia dan Timbalan Menteri Kewangan).40 Ia telah menghasilkan 15 buku, dengan novel

DENDAM sebagai salah satu karyanya yang paling populer.41

Karya Terkemuka: DENDAM (novel, 2011):

Novel ini berpusat pada karakter Khalil Gibran, seorang miliarder yang memiliki koneksi luas dalam bidang politik, kejahatan, dan penguasaan.42 Kisah ini mengeksplorasi perjalanan Khalil Gibran yang mencari penebusan setelah menyaksikan kekejaman yang menimpa ayahnya di masa lalu. Meskipun karier awalnya melibatkan teknik interogasi ekstrem dan bisnis ilegal, ia mulai menyadari pentingnya kasih sayang dan cinta, menunjukkan bahwa sifat kemanusiaan masih ada dalam dirinya.42 Tema-tema utama novel ini meliputi persoalan ekonomi, politik, dan sosial masyarakat Melayu, dengan fokus pada keinsafan dan perjuangan karakter untuk melepaskan diri dari sifat lamanya.42 Gaya penulisannya digambarkan “simple and straight forward” namun “sarat dengan plot menarik dari awal hingga akhir”.43

4.3 Penulis Kontemporer Terkemuka Lainnya (Indonesia, Malaysia, Brunei)

Sastra kontemporer di berbagai negara Melayu telah melahirkan banyak suara baru yang memperkaya khazanah sastra dengan perspektif dan gaya yang unik:

Indonesia:

- Iwan Simatupang (1928-1970): Dikenal sebagai penulis sastra absurd, irasional, dan filosofis, dengan pengaruh eksistensialisme dan nihilisme.44 Karyanya sering mengeksplorasi penderitaan psikologis dan spiritual, menggambarkan manusia sebagai “pejuang gerilya” dalam kegelapan eksistensi, serta membahas tema-tema seperti bunuh diri dan kesia-siaan. Karya-karya terkenalnya meliputi

Merahnya Merah, Kering, Ziarah, Koong, Tunggu Aku dipojok Jalan Itu, Perang di Taman, dan Monolog Simpang Jalan.44 - Sutardji Calzoum Bachri (l. 1941): Dijuluki “Presiden Penyair Indonesia”, ia adalah penyair Melayu dari Riau yang dikenal karena eksperimen linguistiknya. Ia “memainkan kata-kata” dan berupaya mengembalikan kata pada fungsi mantra, menciptakan efek magis melalui pengulangan dan penggabungan kata.44 Tema-tema yang muncul dalam puisinya seringkali tentang kegelisahan, pencarian Tuhan, dan hubungan hamba dengan Tuhannya, menggunakan gaya bahasa hiperbola dan repetisi.44 Karya-karya utamanya adalah “O” (1973),

Amuk (1977), dan Hujan Menulis Ayam (2001).44 - Abdul Hadi W.M. (l. 1945): Seorang Doktor Sastra dari Universitas Sains Malaysia, dikenal sebagai lirikus dengan kedalaman religius yang intens.44 Ia meyakini bahwa “aku” dan alam adalah ayat-ayat Tuhan yang perlu dipahami secara mendalam untuk melahirkan tindakan kreatif.44 Puisi-puisinya sarat dengan tema-tema sufistik, ketuhanan, cinta, dan kerinduan pada Tuhan, serta merujuk pada sejarah Islam.48 Karya-karyanya meliputi

Riwayat (1967), Laut Belum Pasang (1971), Potret Panjang seorang Pengunjung Pantai Sanur (1967-1971), Cermin (1972-1975), Meditasi (1971-1975), dan Tergantung Pada Angin (1975-1976).44

Malaysia:

- Syed Muhammad Naquib al-Attas (1931-2018): Cendekiawan dan filsuf Muslim terkemuka yang mahir dalam teologi, filsafat, metafisika, sejarah, dan sastra Melayu.50 Ia banyak menulis tentang pemikiran dan peradaban Islam, khususnya sufisme dan kosmologi. Salah satu pemikirannya yang terkenal adalah tesis “Permanent Confrontation” sebagai antitesis terhadap teori “Clash of Civilizations”.50 Karya-karyanya yang signifikan antara lain

Rangkaian Ruba’iyat (1959), Islam and Secularism (1978), Prolegomena to the Metaphysics of Islam (1995), dan Historical Fact and Fiction (2011).50 - Abdullah Hussain (1920-2014): Sastrawan Negara Malaysia yang juga dikenal sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia.51 Karyanya sangat beragam, meliputi cerpen, puisi, esai, novel, dan biografi. Semangat petualang dan anti-kolonialismenya tercermin dalam novel-novel semi-autobiografinya yang mendokumentasikan perjuangan kemerdekaan Indonesia, seperti

Terjebak (1964), Peristiwa (1965), dan Aku Tidak Minta.51 Novel-novelnya yang lain, seperti

Interlok, Imam, dan Konserto Terakhir, sangat diakui di Malaysia.51

Brunei:

- Muda Omar ‘Ali Saifuddien III (1914-1986): Sultan Brunei yang juga seorang penyair. Karyanya yang paling terkenal adalah Syair Perlembagaan Negeri Brunei (1960).52 Syair ini membahas konstitusi tertulis Brunei tahun 1959, berisi nasihat kepada putranya yang akan menjadi penerus takhta, mencatat perjuangan Brunei menuju kemerdekaan, dan memperkuat konsep Melayu Islam Beraja (MIB) sebagai filosofi negara.52 Syair ini tidak hanya merupakan karya sastra, tetapi juga catatan sejarah dan sosio-budaya yang penting.52

- Shukri Zain (l. 1936): Penulis dan cendekiawan Muslim dari Brunei. Karyanya mencakup berbagai subjek, termasuk cinta, perkawinan, keindahan alam, kesedihan manusia, serta tema-tema Islam seperti doa, kehidupan bermakna, hubungan dengan Allah, dan patriotisme.53 Beberapa karyanya meliputi

Sumbangsih Shukri Zain (1988), Brunei, an Islamic Nation: Islamic Background (2000), Brunei Darussalam: persepsi sejarah dan masyarakatnya (1992), dan kumpulan puisi Salam Takwa.53

Diversifikasi tema dan gaya dalam sastra Melayu kontemporer mencerminkan peningkatan kompleksitas masyarakat dan keterlibatan global. Sementara sastra klasik seringkali berfokus pada kritik adat dan transisi menuju modernitas, karya kontemporer membahas isu-isu yang jauh lebih luas: ekonomi, politik, masalah sosial, eksistensialisme, filosofi, spiritualitas mendalam, dan bahkan identitas nasional serta pemerintahan. Perluasan cakupan ini menunjukkan bahwa sastra Melayu kontemporer tidak lagi hanya terpaku pada kritik budaya internal, tetapi juga terlibat dengan kondisi manusia universal dan kompleksitas negara-bangsa modern dalam dunia yang terglobalisasi. Eksperimen stilistik, seperti puisi “mantra” Sutardji, juga menunjukkan pergerakan melampaui bentuk naratif tradisional untuk mengeksplorasi ekspresi artistik baru.

Sastra kontemporer juga berperan sebagai wahana bagi identitas nasional dan wacana politik dalam konteks pasca-kolonial. Penulis seperti Dato Afifuddin Omar, yang juga seorang politikus, menulis novel dengan tema politik dan ekonomi.40 Syed Muhammad Naquib al-Attas, seorang sarjana terkemuka, menulis tentang peradaban Islam dan mengemukakan tesis “Permanent Confrontation”, mengaitkan sastra dengan debat geopolitik dan filosofis yang lebih luas.50 Karya Abdullah Hussain secara langsung membahas perjuangan kemerdekaan Indonesia dan nasionalisme Malaysia.51 Bahkan

Syair Perlembagaan Negeri Brunei karya Muda Omar ‘Ali Saifuddien berfungsi sebagai dokumen sejarah dan politik, mengartikulasikan konstitusi dan filosofi bangsa.52 Ini menunjukkan pergeseran yang jelas di mana sastra, terutama di era pasca-kolonial, menjadi terjalin dengan pembangunan bangsa, ideologi politik, dan artikulasi identitas nasional, bergerak melampaui sekadar kritik sosial menjadi partisipasi aktif dalam membentuk wacana publik.

Tabel 2: Karya Sastra Kontemporer Pilihan (Indonesia, Malaysia, Brunei)

| Judul Karya | Penulis | Negara Asal | Tahun Terbit (jika ada) | Tema Utama/Gaya Khas | Signifikansi |

| DENDAM | Dato Afifuddin Omar | Malaysia | 2011 | Ekonomi, politik, sosial masyarakat Melayu, keinsafan | Menyoroti isu kontemporer dengan narasi penebusan |

| Merahnya Merah | Iwan Simatupang | Indonesia | – | Absurdisme, eksistensialisme, penderitaan psikologis | Pelopor sastra absurd dan filosofis di Indonesia |

| “O” (kumpulan sajak) | Sutardji Calzoum Bachri | Indonesia | 1973 | Eksperimen linguistik, pencarian Tuhan, mantra | “Presiden Penyair Indonesia”, inovator gaya puisi |

| Meditasi (kumpulan sajak) | Abdul Hadi W.M. | Indonesia | 1971-1975 | Sufistik, ketuhanan, hubungan manusia dan alam | Mendalami spiritualitas dalam puisi modern |

| Islam and Secularism | Syed Muhammad Naquib al-Attas | Malaysia | 1978 | Filsafat Islam, peradaban, kritik sekularisme | Karya fundamental dalam pemikiran Islam kontemporer |

| Terjebak | Abdullah Hussain | Malaysia | 1964 | Perjuangan kemerdekaan, nasionalisme, autobiografi | Mengabadikan sejarah perjuangan Indonesia dari perspektif Malaysia |

| Syair Perlembagaan Negeri Brunei | Muda Omar ‘Ali Saifuddien III | Brunei | 1960 | Konstitusi, nasihat kepemimpinan, Melayu Islam Beraja | Dokumen historis dan sastra yang membentuk identitas negara |

| Brunei, an Islamic Nation: Islamic Background | Shukri Zain | Brunei | 2000 | Islam, sejarah Brunei, nilai-nilai keagamaan | Menguatkan narasi Islam sebagai fondasi bangsa Brunei |

5. Analisis Komparatif dan Warisan Abadi Sastra Melayu

Evolusi sastra Melayu dari era Tambo hingga kontemporer menunjukkan lintasan yang dinamis, mencerminkan perubahan sosial, budaya, dan intelektual masyarakatnya. Perbandingan tema, gaya, dan pesan di setiap periode mengungkapkan adaptasi dan ketahanan sastra sebagai cerminan jiwa Nusantara.

5.1 Perbandingan Tema, Gaya, dan Pesan Lintas Era

- Dari Mitos ke Realisme dan Eksperimen:

- Era Tambo dicirikan oleh narasi yang memadukan sejarah dengan mitos dan unsur gaib, seringkali bersifat anonim dan disebarkan secara lisan.59 Kebenaran pada masa ini lebih bersifat simbolis dan kolektif, berfungsi untuk melegitimasi kekuasaan dan menanamkan nilai-nilai melalui cerita-cerita agung.

- Sastra Klasik (Hamka dkk.) beralih ke realisme sosial, menggunakan novel sebagai medium utama untuk mengkritisi adat, praktik kawin paksa, dan dampak Westernisasi. Penulis pada periode ini mulai dikenal, dan bahasa sastra menjadi lebih terstandardisasi.24 Konflik yang diangkat bergeser dari kekuatan supranatural menjadi permasalahan sosial yang nyata.

- Sastra Kontemporer menunjukkan diversifikasi tema yang lebih luas, mencakup isu ekonomi, politik, filosofis, dan spiritual. Gaya penulisan juga menjadi lebih eksperimental, memecah konvensi naratif dan linguistik yang telah mapan, mencerminkan kompleksitas masyarakat modern dan pengaruh global.44

- Dari Istana ke Masyarakat dan Individu:

- Fokus narasi bergeser secara signifikan. Era Tambo dan Hikayat sangat istana-sentris, bertujuan untuk melegitimasi kekuasaan raja dan menanamkan nilai-nilai yang relevan bagi lingkungan istana.59

- Dalam sastra klasik, fokus mulai meluas ke penggambaran kehidupan masyarakat luas dan konflik individu yang muncul akibat benturan antara tradisi dan modernitas.24

- Sastra kontemporer semakin mendalami psikologi individu dan isu-isu yang relevan dengan pengalaman manusia modern, bahkan dalam konteks politik dan kebangsaan.44

- Kontinuitas Nilai Didaktik dan Islam:

- Meskipun terjadi pergeseran bentuk dan tema, fungsi didaktik dan penanaman nilai moral tetap menjadi benang merah yang kuat di semua era.59

- Pengaruh Islam, yang mulai kuat sejak abad ke-16, terus menjadi sumber inspirasi dan tema sentral. Ini terlihat dari integrasi adat dalam Tambo 13, kritik sosial Hamka yang berlandaskan nilai Islam 29, hingga eksplorasi sufistik Abdul Hadi W.M. 49 dan konsep Melayu Islam Beraja di Brunei.52

Evolusi sastra Melayu mencerminkan perkembangan sosio-politik dan intelektual dunia Melayu. Pergeseran dari narasi anonim, lisan, dan istana-sentris pada era Tambo, menuju novel-novel klasik yang ditulis oleh pengarang dikenal dengan kritik sosial, dan kemudian ke karya-karya kontemporer yang beragam, eksperimental, dan terlibat secara politik, secara langsung mencerminkan lintasan sejarah masyarakat Melayu. Sastra tidak hanya mendokumentasikan, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif tentang identitas, asal-usul, dan arah masa depan. Ini menunjukkan bahwa evolusi sastra tidak hanya bersifat stilistik, tetapi juga sangat terikat pada transformasi historis dan budaya masyarakat Melayu, bertindak sebagai catatan dan agen perubahan.

Ada juga ketegangan dan sintesis yang persisten antara tradisi dan modernitas sebagai kekuatan pendorong inovasi sastra. Meskipun ada kemajuan yang jelas menuju bentuk dan tema modern, elemen-elemen tradisional seperti didaktisisme, nilai-nilai moral, dan pengaruh Islam tetap ada dan diinterpretasikan ulang. Hamka mengkritik adat tetapi sangat Islami.28 Sutardji Calzoum Bachri mencoba mengembalikan kata-kata ke fungsi “mantra” (fungsi bahasa yang tradisional dan hampir mistis) sambil tetap bersifat eksperimental.47 Muda Omar ‘Ali Saifuddien menggunakan bentuk syair tradisional untuk membahas konstitusi modern.52 Ini menunjukkan bahwa sastra Melayu tidak begitu saja meninggalkan masa lalunya, tetapi terus-menerus berinteraksi dengannya, menciptakan interaksi dinamis di mana tradisi memberikan fondasi dan sumber identitas unik, bahkan ketika para penulis mendorong batas-batas dan merangkul ide-ide dan bentuk-bentuk modern. Dialektika ini memastikan relevansinya yang berkelanjutan, memungkinkan sastra untuk berbicara kepada generasi baru sambil tetap terhubung dengan warisan leluhur.

5.2 Pengaruh Sastra Melayu terhadap Identitas Nasional dan Budaya

Sastra Melayu telah menjadi cikal bakal bahasa Indonesia dan memberikan warna yang mendalam terhadap perkembangannya.8 Karya-karya monumental seperti

Hikayat Hang Tuah telah menjadi simbol kepahlawanan dan nilai-nilai Melayu, memberikan pengaruh besar dalam pembentukan identitas budaya Nusantara.8 Adat Melayu, yang terjalin erat dalam sastra, memiliki peran signifikan dalam membentuk identitas budaya Indonesia melalui warisan sejarah dan keragaman budayanya. Di era modern, sastra Melayu terus mempromosikan toleransi dan kerukunan antar kelompok etnis, yang membantu memperkuat Indonesia sebagai negara yang beragam dan harmonis.9

Sastra Melayu berfungsi sebagai arsip dinamis kesadaran kolektif bangsa. Dari Tambo yang mencatat sejarah dan adat Minangkabau hingga Sejarah Melayu yang mengabadikan kegemilangan Melaka, kemudian novel-novel klasik yang mengkritisi adat dan dampak Westernisasi, hingga karya kontemporer yang membahas isu politik dan identitas nasional, setiap periode sastra secara intrinsik mencerminkan dan merespons kondisi sosio-politik, budaya, dan intelektual zamannya. Sastra tidak hanya mendokumentasikan, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif tentang siapa mereka, dari mana mereka berasal, dan ke mana mereka menuju. Sastra Melayu berfungsi sebagai “arsip dinamis” yang terus-menerus diperbarui, merekam evolusi kesadaran diri masyarakat Melayu dari entitas regional pra-modern menjadi bangsa-bangsa modern yang kompleks. Ini adalah bukti hidup dari adaptasi dan ketahanan budaya dalam menghadapi perubahan zaman.

5.3 Tantangan dan Prospek Pelestarian Sastra Melayu di Era Digital

Di era modern yang serba cepat ini, sastra Melayu menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak modernisasi, pengaruh budaya asing yang masif, dan menurunnya minat generasi muda terhadap karya-karya tradisional.2 Namun, di tengah tantangan ini, terdapat pula peluang besar untuk pelestarian dan pengembangan.

Upaya pelestarian sastra Melayu memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Ini mencakup:

- Pendidikan: Integrasi sastra Melayu ke dalam kurikulum sekolah dan universitas untuk menanamkan apresiasi sejak dini.2

- Penelitian: Melakukan penelitian yang mendalam untuk menggali nilai-nilai, makna, dan relevansi karya-karya lama maupun baru.2

- Penerbitan: Menerbitkan kembali karya-karya sastra Melayu klasik yang telah teruji zaman, serta mendorong penciptaan karya-karya baru yang relevan dengan konteks kontemporer.2

- Pemanfaatan Teknologi: Menggunakan platform digital, media sosial, dan aplikasi untuk menyebarkan sastra Melayu ke khalayak yang lebih luas, terutama generasi muda.2

Peran kritis sastra dalam ketahanan budaya dan pelestarian identitas di tengah globalisasi menjadi sangat penting. Meskipun ada tantangan seperti “modernisasi, pengaruh budaya asing, dan kurangnya minat generasi muda,” sastra Melayu terus menjadi “wadah untuk melestarikan nilai-nilai budaya” dan “media pendidikan”.2 Asosiasi

Hikayat Hang Tuah dengan pepatah “Takkan Melayu Hilang di Dunia” 20 menggarisbawahi hubungan mendalam antara sastra dan kelangsungan budaya. Di era perubahan global yang cepat, penciptaan, studi, dan promosi sastra Melayu yang berkelanjutan menjadi krusial tidak hanya untuk warisan budaya tetapi juga untuk secara aktif membentuk dan memperkuat identitas Melayu yang khas terhadap kekuatan homogenisasi. Ini menyoroti peran sastra sebagai mekanisme vital untuk penegasan diri budaya.

6. Kesimpulan

Sastra Melayu telah menempuh perjalanan panjang dan transformatif, dari akar naratif era Tambo yang kaya akan mitos dan historisitas istana-sentris, melalui gelombang modernisasi sastra klasik yang kritis terhadap adat dan isu-isu sosial, hingga era kontemporer yang merangkul keragaman tema, gaya eksperimental, dan keterlibatan dengan isu-isu global.

Karya-karya terkemuka dari era awal seperti Tambo Minangkabau, Tuhfat Al Nafis, Hikayat Raja Pasai, Sejarah Melayu, dan Hikayat Hang Tuah menunjukkan perpaduan unik antara catatan sejarah, narasi mitos, dan fungsi didaktik. Karya-karya ini tidak hanya melegitimasi kekuasaan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat. Sastrawan klasik seperti Buya Hamka, Abdul Muis, Marah Rusli, dan Nur Sutan Iskandar memanfaatkan novel sebagai medium baru untuk menyuarakan kritik sosial terhadap adat istiadat dan dampak modernisasi, seringkali dengan dukungan atau dalam batasan institusi seperti Balai Pustaka. Sementara itu, sastrawan kontemporer dari berbagai negara Melayu—termasuk Dato Afifuddin Omar, Iwan Simatupang, Sutardji Calzoum Bachri, Abdul Hadi W.M., Syed Muhammad Naquib al-Attas, Abdullah Hussain, Muda Omar ‘Ali Saifuddien, dan Shukri Zain—telah memperluas cakrawala sastra dengan mengeksplorasi tema-tema politik, ekonomi, filosofis, dan spiritual, serta mengembangkan gaya penulisan yang lebih inovatif dan beragam.

Sepanjang evolusinya, sastra Melayu secara konsisten berfungsi sebagai cerminan jiwa dan budaya Nusantara. Ia menjadi wadah penting untuk melestarikan nilai-nilai budaya, media pendidikan moral, dan pembentuk karakter bangsa. Ketegangan dan sintesis antara tradisi dan modernitas telah menjadi kekuatan pendorong di balik inovasi sastra, memungkinkan sastra Melayu untuk tetap relevan dan beradaptasi tanpa kehilangan identitas intinya. Dalam menghadapi tantangan era digital dan globalisasi, upaya kolektif dalam pendidikan, penelitian, penerbitan, dan pemanfaatan teknologi sangat krusial untuk memastikan warisan sastra Melayu terus hidup dan berkembang, menegaskan perannya yang tak tergantikan dalam identitas bangsa dan sebagai bagian dari khazanah sastra dunia.

Daftar Pustaka

- Sastra Lisan Dalam Seni dan Budaya Melayu Klasik – Universitas Bangka Belitung 2025, accessed August 11, 2025, https://www.ubb.ac.id/artikel/192/Sastra%20Lisan%20Dalam%20Seni%20dan%20Budaya%20Melayu%20Klasik

- Sastra Melayu: Cerminan Jiwa dan Budaya Nusantara – RRI, accessed August 11, 2025, https://rri.co.id/index.php/features/992391/sastra-melayu-cerminan-jiwa-dan-budaya-nusantara

- Sastra melayu, accessed August 11, 2025, https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/download/4278/pdf

- Indonesian literature – Wikipedia, accessed August 11, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesian_literature

- Periodisasi sastra menurut nugroho notosusanto | PPTX – SlideShare, accessed August 11, 2025, https://www.slideshare.net/slideshow/periodisasi-sastra-menurut-nugroho-notosusanto/44868451

- Ciri-ciri Sastra Melayu Lama dan Contoh Karyanya – Tirto.id, accessed August 11, 2025, https://tirto.id/ciri-ciri-sastra-melayu-lama-dan-contoh-karyanya-gzLP

- Sastra melayu-klasik | PDF – SlideShare, accessed August 11, 2025, https://www.slideshare.net/slideshow/sastra-melayuklasik/7225385

- Kontribusi Kesusastraan Melayu Terhadap Perkembangan Sastra Indonesia – DNABerita, accessed August 11, 2025, https://dnaberita.com/kontribusi-kesusastraan-melayu-terhadap-perkembangan-sastra-indonesia/

- Peranan Adat Melayu dalam Membangun Identitas Budaya – Universitas Jambi, accessed August 11, 2025, https://www.conference.unja.ac.id/SNH/article/download/232/202/649

- Mengulik Peran Sastra dalam Membangun Karakter Bangsa – Indonesiana.id, accessed August 11, 2025, https://www.indonesiana.id/read/154265/mengulik-peran-sastra-dalam-membangun-karakter-bangsa

- Peran Sastra dalam Membangun Karakter Bangsa (Perspektif Pendidikan Islam) | Titian, accessed August 11, 2025, https://online-journal.unja.ac.id/titian/article/view/11343

- Sastra Melayu Klasik | PDF – Scribd, accessed August 11, 2025, https://id.scribd.com/document/568438358/SASTRA-MELAYU-KLASIK

- PENGARUH ISLAM PADA TAMBO DALAM NARASI SEJARAH ASAL MUASAL DAN TRANSFORMASI SOSIAL MASYARAKAT MINANGKABAU – ejournal brin, accessed August 11, 2025, https://ejournal.brin.go.id/tambo/article/view/1837

- TUHFAT AL –NAFIS:KARYA SASTRA SEJARAH (MELAYU) DALAM PERSPEKTIF SEJARAH – Universitas Negeri Surabaya, accessed August 11, 2025, https://journal.unesa.ac.id/index.php/paramasastra/article/download/1498/1013

- pengarang melayu dalam kerajaan riau dan abdullah bin abdul kadir munsyi dalam sastra melayu – Repositori, accessed August 11, 2025, https://repositori.kemendikdasmen.go.id/1711/1/Pengarang%20Melayu%20Dalam%20Kerajaan%20Riau%20dan%20Abdullah%20Bin%20Abdul%20Kadir%20Munsyi%20Dalam%20Sastra%20Melayu%20%281981%29.pdf

- Mengupas Karya Agung Hikayat Raja-Raja Pasai Sebagai Nilai …, accessed August 11, 2025, https://id.scribd.com/document/475500742/Mengupas-Karya-Agung-Hikayat-Raja-raja-Pasai-sebagai-Nilai-Ilmu

- Hikayat Raja pasai | PPTX – SlideShare, accessed August 11, 2025, https://www.slideshare.net/slideshow/hikayat-raja-pasai-62034488/62034488

- Unsur Mitos Dalam Sulalatus Salatin Sejarah Melayu | PDF – Scribd, accessed August 11, 2025, https://www.scribd.com/document/293004881/Unsur-Mitos-Dalam-Sulalatus-Salatin-Sejarah-Melayu

- (PDF) Tapak Sejarah dalam Teks Sulalatus Salatin History Cites in Sulalatus Salatin – ResearchGate, accessed August 11, 2025, https://www.researchgate.net/publication/341848872_Tapak_Sejarah_dalam_Teks_Sulalatus_Salatin_History_Cites_in_Sulalatus_Salatin

- Peran Cerita Hikayat Hang Tuah Mewujudkan Nilai Budaya dan …, accessed August 11, 2025, https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/eunoia/article/viewFile/4214/1692

- Analisis Hikayat Hang Tuah | PDF | Fiksi Umum – Scribd, accessed August 11, 2025, https://id.scribd.com/document/427254981/Analisis-Hikayat-Hang-Tuah

- Periode Sastra Angkatan Balai Pustaka | PDF | Kajian Bahasa Asing …, accessed August 11, 2025, https://id.scribd.com/document/688578593/Periode-Sastra-Angkatan-Balai-Pustaka

- SASTRA MELAYU KLASIK DALAM PENGAJARAN SASTRA INDONESIA DI SMA, accessed August 11, 2025, http://repository.widyamandala.ac.id/553/1/B.%20Sayekti.pdf

- Salah Asuhan – Wikipedia, accessed August 11, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Salah_Asuhan

- Sejarah bahasa Melayu – Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas, accessed August 11, 2025, https://ms.wikipedia.org/wiki/Sejarah_bahasa_Melayu

- Biografi Buya Hamka, Seorang Ulama Kharismatik dan Sastrawan Indonesia – Zakat Sukses, accessed August 11, 2025, https://zakatsukses.org/biografi-buya-hamka-seorang-ulama-kharismatik-dan-sastrawan-indonesia/

- Hamka dan Zaaba: Analisis Karya dan Pemikiran – UPT Perpustakaan UM, accessed August 11, 2025, https://lib.um.ac.id/index.php/2023/09/09/hamka-dan-zaaba-analisis-karya-dan-pemikiran/

- Daftar Buku Buya Hamka Paling Populer – Best Seller Gramedia, accessed August 11, 2025, https://www.gramedia.com/best-seller/buku-karya-buya-hamka/

- Di Bawah Lindungan Ka’bah, Buku Karya Hamka – Indonesia Kaya, accessed August 11, 2025, https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/di-bawah-lindungan-kabah/

- NILAI RELIGIUS DALAM NOVEL DI BAWAH LINDUNGAN KA’BAH KARYA HAMKA (ANALISIS SEMIOTIKA ROLAND BARTHES) SKRIPSI Diajukan Kepada – Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, accessed August 11, 2025, https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/44023/1/15510022_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

- tema dan faktor kebahasaan novel tenggelamnya kapal van der – E-Jurnal Universitas Bung Hatta, accessed August 11, 2025, https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFKIP/article/view/1761/1577

- Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia pada Film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck”, accessed August 11, 2025, https://prin.or.id/index.php/JURRIBAH/article/download/1141/1205/3074

- 73 MERANTAU KE DELI KARYA HAMKA DALAM PERSPEKTIF …, accessed August 11, 2025, http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=960007&val=14758&title=MERANTAU%20KE%20DELI%20KARYA%20HAMKA%20DALAM%20PERSPEKTIF%20INTERKULTURALISME

- Merantau ke Deli: Silang Sengkarut Roman dan Adat Matrilineal – Indonesiana, accessed August 11, 2025, https://www.indonesiana.id/read/162527/merantau-ke-deli-silang-sengkarut-roman-dan-adat-matrilineal

- (PDF) 100 Years Sitti Nurbaya: A View on the Social Criticism in the Novel Sitti Nurbaya, accessed August 11, 2025, https://www.researchgate.net/publication/360161597_100_Years_Sitti_Nurbaya_A_View_on_the_Social_Criticism_in_the_Novel_Sitti_Nurbaya

- Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai by Marah Rusli – Goodreads, accessed August 11, 2025, https://www.goodreads.com/book/show/1492432.Sitti_Nurbaya

- Resensi Novel Salah Pilih, Karya Nur Sutan Iskandar – Indonesiana.id, accessed August 11, 2025, https://www.indonesiana.id/read/159252/resensi-novel-salah-pilih-karya-nur-sutan-iskandar

- BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang – Repository UHN, accessed August 11, 2025, https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/6485/KIKI%20DWIJAYANTI%20RAJAGUKGUK.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- 7 Sastrawan Indonesia Pada Eranya – Gramedia Literasi, accessed August 11, 2025, https://www.gramedia.com/literasi/sastrawan-indonesia-pada-eranya/

- Affifudin Omar – Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas, accessed August 11, 2025, https://ms.wikipedia.org/wiki/Affifudin_Omar

- Books by Affifudin Omar (Author of DENDAM) – Goodreads, accessed August 11, 2025, https://www.goodreads.com/author/list/4821057.Affifudin_Omar

- DENDAM by Affifudin Omar | Goodreads, accessed August 11, 2025, https://www.goodreads.com/book/show/11240688-dendam

- DENDAM by Affifudin Omar | Goodreads, accessed August 11, 2025, https://goodreads.com/book/show/11240688.Dendam

- Tokoh Sastra Era Kontemporer – Indonesiana.id, accessed August 11, 2025, https://www.indonesiana.id/read/155495/tokoh-sastra-era-kontemporer

- A Literature Analysis of “Kering” By Iwan Simatupang – Journal Universitas Pasundan, accessed August 11, 2025, https://journal.unpas.ac.id/index.php/jomantara/article/download/5045/2161/20816

- Analisis Puisi “Tapi” Karya Sutardji Calzoum Bachri Dengan Menggunakan Pendekatan Struktural – Jurnal, accessed August 11, 2025, https://e-journal.nalanda.ac.id/index.php/KHIRANI/article/download/270/259/902

- diksi dan gaya bahasa puisi-puisi kontemporer karya sutardji calzoum bachri (sebuah kajian, accessed August 11, 2025, https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/KIBASP/article/view/96/32

- Analisis Struktural Puisi Sendiri Karya Abdul Hadi W.M., accessed August 11, 2025, https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Dewantara/article/download/395/379/1201

- Menguak Dimensi Sufistik Dalam Puisi Abdul Hadi WM – Tawazun ID, accessed August 11, 2025, https://tawazun.id/menguak-dimensi-sufistik-dalam-puisi-abdul-hadi-wm/

- Syed Muhammad Naquib al-Attas – Wikipedia bahasa Indonesia …, accessed August 11, 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Syed_Muhammad_Naquib_al-Attas

- Abdullah Hussain, Sastrawan Negara Malaysia Pejuang …, accessed August 11, 2025, https://www.kompasiana.com/dandibachtiar/5510f2d6813311ca35bc7510/abdullah-hussain-sastrawan-negara-malaysia-pejuang-kemerdekaan-indonesia

- Kearifan Lokal Syair Perlembagaan Negeri Brunei Karya Muda …, accessed August 11, 2025, https://repository.unair.ac.id/33542/4/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN%20.pdf

- Shukri Zain : pemikir Islam di Brunei Darussalam / Aminah Haji Momin | Catalogue, accessed August 11, 2025, https://nla.gov.au/nla.cat-vn3309792

- Zain Serudin – Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas, accessed August 11, 2025, https://ms.wikipedia.org/wiki/Zain_Serudin

- Shukri Zain | Open Library, accessed August 11, 2025, https://openlibrary.org/authors/OL212638A/Shukri_Zain

- Brunei, an Islamic nation : Islamic background, Shukri Zain, 1936- | National Library Board Singapore – NLB Catalogue, accessed August 11, 2025, https://catalogue.nlb.gov.sg/search/card?id=0170e0bb-ca3b-5849-a5da-b474533ee610&entityType=FormatGroup

- Details for: Antologi puisi : damai dalam sentuhan / › OPAC | UNISSA – Universiti Islam Sultan Sharif Ali catalog, accessed August 11, 2025, https://unissa.edu.bn/e-fihrist/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30669&shelfbrowse_itemnumber=98937

- Catalog Record: Islam di Brunei Darussalam | HathiTrust Digital, accessed August 11, 2025, https://catalog.hathitrust.org/Record/100909037

- Prosa Lama: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, dan Contohnya – Penerbit Deepublish, accessed August 12, 2025, https://penerbitdeepublish.com/prosa-lama/

- I. ASAL USUL NENEK-MOYANG MINANGKABAU, accessed August 12, 2025, http://repo.unand.ac.id/4763/4/0%2005%2006%202015%20Isi%20Buku%20Kecil%20Sejarah%20Situs2%20Budaya%20%20%20Minangkabau%20di%20Jorong%20Batur.pdf

- Dr. Firdaus, M.Ag Chairullah, MA,Hum – Scholar UIN IB – UIN Imam Bonjol Padang, accessed August 12, 2025, https://scholar.uinib.ac.id/1443/1/Tambo_Minangkabau.pdf

- Tambo | PDF – Scribd, accessed August 12, 2025, https://id.scribd.com/document/4551920/Tambo