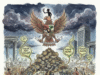

Ketika kearifan lokal dipaksa masuk ke dalam kotak sempit peraturan daerah, kita sebenarnya sedang menyaksikan prosesi pemakaman etika yang dibungkus dengan pita birokrasi yang sangat mahal. Adat yang seharusnya menjadi kompas moral dalam sanubari, kini diturunkan derajatnya menjadi sekadar pasal administratif yang bisa ditawar dengan denda atau lobi-lobi politik di balik pintu ruang sidang yang dingin.

When local wisdom is forced into the narrow box of regional regulations, we are actually witnessing the funeral procession of ethics wrapped in expensive bureaucratic ribbons. Customs that should be a moral compass in the soul are now downgraded to mere administrative articles that can be bargained away with fines or political lobbying behind cold courtroom doors.

Saya baru saja membaca berita dari Mataram soal disertasi yang ingin memformalkan “Maja Labo Dahu” menjadi Perda di Bima. Saya tersenyum kecut. Orang pintar memang hobi membuat hal sederhana jadi rumit. Mereka menyebutnya institusionalisasi. Saya menyebutnya degradasi.

Adat itu seperti udara. Ia menghidupkan tanpa perlu terlihat dalam lembaran negara. Begitu Anda tuliskan ia jadi pasal, ia berubah jadi karbondioksida. Sesak. Mari kita bicara jujur. Kekuatan utama Maja Labo Dahu itu ada pada rasa malu. Malu pada diri sendiri, malu pada Tuhan, malu pada tetangga. Itu urusan hati nurani. Itu urusan harga diri.

Begitu ia jadi Perda, rasa malu itu menguap. Berganti jadi kalkulasi. “Kalau saya melanggar pasal ini, dendanya berapa?”. Orang tidak lagi takut berbuat salah karena dosa atau malu, tapi takut karena ada sanksi administratif. Kalau punya uang atau kuasa, sanksi itu bisa diatur, bukan? Itulah cara kita membunuh martabat leluhur dengan stempel basah pemerintah daerah.

Lihat saja peristiwa hari ini. Di internet, orang ribut soal integritas pejabat yang sering kali hanya “sholeh” di depan kamera atau di dalam laporan kerja. Mereka sudah punya banyak aturan tertulis, tapi apakah mereka tau makna malu? Tidak. Mereka hanya tau cara menghindari jerat hukum. Menjadikan adat sebagai Perda itu seperti mencoba memelihara harimau liar di dalam akuarium ikan mas. Harimaunya stres, akuariumnya pecah, dan kita semua kehilangan keindahan aslinya.

Adat itu dinamis. Ia lentur mengikuti zaman. Perda itu kaku. Ia mati begitu diketok palu. Ketika nilai “Malu dan Takut” dibekukan dalam teks, ia kehilangan daya hidupnya. Ia hanya jadi syarat formalitas untuk mencairkan anggaran sosialisasi atau proyek penguatan budaya yang ujung-ujungnya hanya soal seremonial belaka.

Mengapa kita tidak fokus pada internalisasi murni? Berikan teladan. Biarkan para pemimpin di Bima mempraktikkan “Malu” saat ingin korupsi atau “Takut” saat ingin mengabaikan rakyat. Itu jauh lebih ampuh daripada mencetak ribuan buku saku Perda yang hanya akan jadi pengganjal meja. Jangan paksa masyarakat adat jadi bagian dari birokrasi. Biarkan mereka jadi penjaga moral dari luar sistem.

Jangan sampai kearifan lokal kita nasibnya seperti barang antik di museum. Terlihat gagah tapi tidak punya nyawa. Kita harus tau bedanya menghormati adat dan mengeksploitasi adat untuk kepentingan administratif. Jika kita terus memaksa, jangan kaget jika suatu hari nanti, rasa malu benar-benar punah karena sudah habis dikonversi menjadi rupiah denda daerah. Sebuah kesalahan konstitusional yang dibalut dengan niat akademis yang keliru.

#MajaLaboDahu #HukumAdat #KritikHukum #Bima #PerdaAdat #EtikaHukum #SosiologiHukum #KearifanLokal #Integritas #ETHadiSaputra