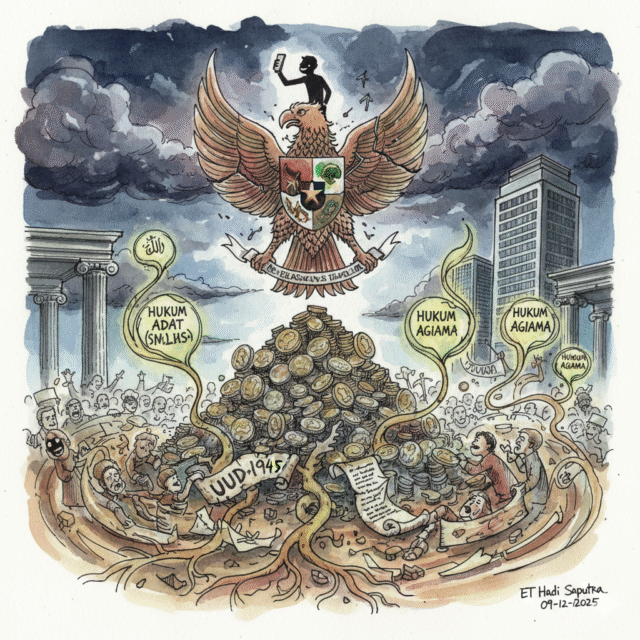

ANDA mungkin sudah sering mendengar para elite berteriak lantang: “Kembalilah ke UUD 1945 Asli!” Teriakan itu kini bukan lagi sekadar nostalgia, melainkan sebuah kritik keras yang menuding sistem politik dan hukum kita saat ini sudah benar-benar keblinger. Mereka bilang, setelah amendemen, Indonesia ini seperti mobil mewah hasil modifikasi bengkel pinggir jalan: tampak bagus di luar, tapi mesinnya karatan dan bensinnya bocor di mana-mana. Kita harus kembali ke cetak biru aslinya, atau negara ini hanya akan menjadi selfie di puncak tumpukan utang.

Kekuasaan Presiden yang Tak Tersentuh

Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita lihat satu per satu. Kenapa UUD hasil reformasi ini jadi begitu menyebalkan?

Pertama, soal Presiden yang superman. Dulu, MPR itu Lembaga Tertinggi Negara. Presiden itu sekadar mandataris yang bisa dipanggil, diawasi, bahkan dijatuhkan. Ibaratnya, MPR adalah dewan direksi, dan Presiden adalah CEO yang sewaktu-waktu bisa dipecat. Begitu diamandemen, MPR diturunkan pangkatnya jadi Lembaga Tinggi Negara. Hasilnya? Kontrol itu praktis hilang. Kepala desa saja ada BPD yang mengawasi. Presiden? Hampir tidak ada.

Inilah yang menjelaskan kenapa Presiden belakangan ini terasa suka-suka dalam mengeluarkan kebijakan. Menerbitkan Perppu tanpa kegentingan memaksa? Gampang. Memanfaatkan aparat hukum untuk menyandera pimpinan partai demi kepentingan politik subjektif, bahkan untuk membangun dinasti kekuasaan? Ah, itu seni berpolitik namanya. Negara ini, di mata mereka, seolah-olah hanya milik satu orang dan rombongannya.

Dihapus Demi Sebuah Kekosongan

Lalu, kita kehilangan GBHN. Ini tragis. GBHN itu Garis-Garis Besar Haluan Negara, semacam peta jalan jangka panjang yang harus diikuti semua Presiden. Begitu MPR tak lagi jadi yang tertinggi, GBHN pun dibuang.

Apa dampaknya? Arah pembangunan jadi ujug-ujug. Tiba-tiba semua harus infrastruktur. Tiba-tiba kita terjebak investasi ugal-ugalan di IKN, Rempang, atau Kereta Cepat. Semua itu didanai dengan utang besar yang sudah mencapai belasan hingga puluhan ribu triliun rupiah, melampaui kemampuan kita. Kita seolah autopilot mengikuti jalur sutra negara asing. Utang ini bukan lagi sekadar beban, ini adalah ancaman kebangkrutan yang nyata. Naskah asli UUD 1945, khususnya Pasal 33, menjamin asas kekeluargaan, bukan azas selfie di tengah jurang utang.

Demokrasi Jebol dan Jual Beli Jabatan

Yang paling menyedihkan adalah sistem politik. Kita pindah dari demokrasi perwakilan ke demokrasi langsung. Tujuannya mulia: kedaulatan rakyat. Tapi praktiknya? Pilpres langsung adalah ajang kecurangan masif, saling fitnah, pemborosan gila-gilaan, dan penyogokan.

Sila Keempat Pancasila—Permusyawaratan/Perwakilan—tercabut dari akarnya. Sekarang, Presiden/Cawapres hanya boleh dicalonkan partai politik yang cenderung transaksional. Tokoh bangsa yang berkualitas? Minggir, Anda tidak punya gerbong dan investor. Calon pemimpin kini tergantung pada cukong yang membiayai kampanyenya. Begitu berkuasa, balas budi dibayar tunai melalui kebijakan orderan. Biaya sosialnya juga mahal: rakyat terbelah berkepanjangan, merusak Sila Ketiga (Persatuan Indonesia). Apa guna Pilpres kalau hasilnya hanya menguntungkan oligarki kapital yang bisa mengendalikan KPU, buzzer, aparat, hingga lembaga survei?

Hukum Adat Tergusur Hukum Sipil Liberal

Sebagai orang hukum, saya harus katakan ini: UUD pasca-amandemen ini terlalu liberal-individualistik. Bab XA tentang HAM yang sangat rinci memang terlihat keren di forum internasional, tapi ini berpotensi membenturkan nilai hukum adat dan hukum agama yang bersifat kolektif dengan hak individu bergaya Barat.

Inilah esensi mengapa kita harus kembali. UUD 1945 Naskah Asli, melalui Pasal II Aturan Peralihan, jelas-jelas memerintahkan: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

“Peraturan yang ada” itu adalah Hukum Sipil Belanda (Burgerlijk Wetboek). Pasal ini menegaskan hukum kolonial itu sementara! Ia wajib diganti dengan hukum nasional yang bersumber dari hukum adat dan hukum agama. Semangat ini sudah dimulai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

Namun, UUD hasil amendemen justru melanggengkan sifat transisional hukum Belanda karena asas-asasnya yang liberal lebih cocok dengan interpretasi Bab XA HAM modern. Kembali ke naskah asli berarti kembali kepada mandat moral dan hukum untuk mengganti warisan kolonial itu dengan hukum yang bernyawa Indonesia.

Sebuah Peringatan Keras

Saudara-saudara, kembali ke UUD 1945 Naskah Asli bukan hanya soal nostalgia politik. Ini adalah perintah penyelamatan.

Presiden menjadi tak tersentuh. Utang membengkak. Politik menjadi ajang transaksi. Dan hukum nasional kita gagal berakar pada budayanya sendiri. Semua ini karena kita mengubah cetak biru negara tanpa dasar yang matang.

Kami, sebagai ahli hukum, tidak menuntut kembali melalui dekrit atau cara inkonstitusional. Kami menuntut kembalinya semangat hukum dan struktur negara yang benar. Agar bibit bangsa yang cemerlang tidak hanya berkontribusi maksimal untuk diri sendiri, tetapi untuk negara. Agar Indonesia tidak hanya menjadi output perorangan yang kaya raya, melainkan output kolektif yang bermartabat dan terhormat.

Jika kita tidak segera kembali kepada sistem yang diwariskan para pendiri negara, kita akan berantakan bukan karena perang, tapi karena beban utang dan hukum yang palsu. Saya kira cukup.

Penulis: ET Hadi Saputra, SH. (09-12-2025)

#ethadisaputra #majalahforumkeadilan #uud1945asli #hukumnasional #rekonsolidasinasional #gantiuud #hukumadat #hukumislam #sistempresidensial #oligarki